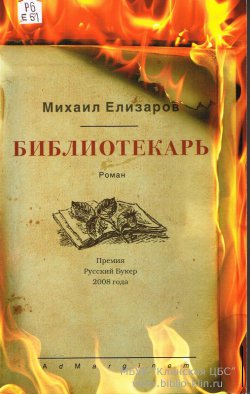

«Библиотекарь» – четвертая и самая большая по объему книга блестящего дебютанта 1990-х. Это, по сути, первый большой постсоветский роман, реакция поколения 30-летних на тот мир, в котором они оказались. За фантастическим сюжетом скрывается притча, южнорусская сказка о потерянном времени, ложной ностальгии и варварском настоящем. Главный герой, вечный лузер-студент, «лишний» человек, не вписавшийся в капитализм, оказывается втянут в гущу кровавой войны, которую ведут между собой так называемые «библиотеки» за наследие советского писателя Д.А. Громова. Еще в рукописи роман вошел в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Роман получил премию «Русский букер»-2008 и высокую оценку критиков. Как отмечалось в журнале «Знамя», «проза Михаила Елизарова эволюционирует от скандальной эпатажности к интеллектуально насыщенной беллетристике».

"...За перо Громов взялся поздно, зрелым сорокалетним человеком. Он часто обращался к теме становления страны, воспевал ситцевое бытье провинциальных городков, поселков и деревень, писал о шахтах, фабриках, бескрайней целине и битвах за урожай. Героями громовских книг обычно бывали красные директора или председатели колхозов, солдаты, вернувшиеся с фронта, вдовые женщины, сохранившие любовь и гражданское мужество, пионеры и комсомольцы – решительные, веселые, готовые к трудовому подвигу. Добро торжествовало с мучительным постоянством: в рекордные сроки поднимался металлургический комбинат, недавний студент за полгода заводской практики превращался в закаленного специалиста, цех перевыполнял план и брал новое обязательство, зерно по осени золотыми реками текло в колхозные закрома. Зло перевоспитывалось или упекалось в тюрьму. Разворачивались и любовные страсти, но очень целомудренные – поцелуй, заявленный в начале книги, по аксиоме театрального ружья стрелял холостым чмоканьем в щеку на финальных страницах. И Бог с ними, с темами. Написано это было заунывным слогом, добротными, но пресными предложениями. Даже обложки с тракторами, комбайнами и шахтерами были из какого-то сорного картона.

Страна, породившая Громова, могла публиковать тысячи авторов, которых никто не читал. Книги лежали в магазинах, их уценивали до нескольких копеек, сносили на склад, сдавали в утиль и выпускали новые никому не нужные книги.

Последний раз Громова напечатали в семьдесят седьмом году, а потом в редакциях сменились люди, знавшие, что Громов – это безобидный словесный мусор ветерана войны, в котором общественность не особо нуждается, но и не имеет ничего против его существования. Громов отовсюду получал вежливые отказы. Государство, празднуя грядущее самоубийство, высиживало бесноватую литературу разрушителей.

Овдовевший одинокий Громов понял, что отпущенное ему время истекло, и тихо умер, а через десять лет вслед за ним ушел СССР, для которого он когда-то сочинял.

Хоть и было выпущено Громова общим числом больше чем полмиллиона, только отдельные экземпляры чудом осели в клубных библиотеках в далеких поселках, больницах, ИТК, интернатах, гнили в подвалах, схваченные накрест бечевкой, стиснутые материалами какого-нибудь съезда и ленинским многотомьем.

И все же у Громова имелись настоящие ценители. Они рыскали по стране, собирая оставшиеся книги, и ничего не пожалели бы за них.

Это в обычной жизни книги Громова носили заглавия про всякие плесы и травы. Среди собирателей Громова использовались совсем другие названия – Книга Силы, Книга Власти, Книга Ярости, Книга Терпения, Книга Радости, Книга Памяти, Книга Смысла…"

Книгу можно взять в Центральной районной библиотеке, Клинской городской библиотеке №2, Высоковской городской библиотеке.