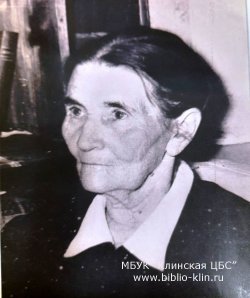

Серышева Варвара Николаевна – преподаватель русской литературы в старших классах СОШ№ 1

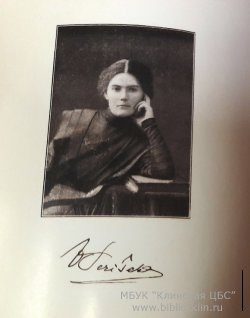

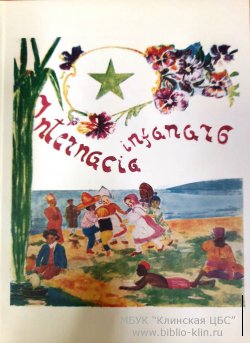

В октябре 2021 года Высоковской городской библиотеке была передана в дар уникальная книга – учебник по международному языку Эсперанто «ha Verda steleto» («Зелёная звёздочка»). Её автором является Серышева Варвара Николаевна, которая родилась в 1888 году в Забайкалье в семье священника. Окончила гимназию, а в 1918 году – Московские Педагогические женские курсы. В начале 30-х годов прошлого века Варвара Николаевна поселилась у своей сестры Веры Николаевны в городе Высоковске Клинского района Московской области и стала работать в средней школе преподавателем русской литературы в старших классах. Вслед за своим братом она стала страстным апологетом международного языка эсперанто. В самый пик распространения этого языка в мире (годы перед Первой мировой войной) Варвара Николаевна вместе с братом совершили довольно длительное путешествие по Европе, чтобы убедиться, что эсперанто действительно стал языком общения между людьми разных национальностей. С братом они решили, что во время путешествия будут говорить только на эсперанто и с успехом реализовали своё решение. В 20-е годы, когда М. Горький провозглашал «эсперанто – латынь пролетариата», директор школы предложил Варваре Николаевне организовать курсы по изучению эсперанто в младших классах. Никаких учебных пособий не было, и тогда она создает рукописный учебник, богато иллюстрированный её собственными рисунками, которые позволяли без каких-либо пояснений на русском языке изучить грамматику эсперанто и овладеть значительным словарным запасом. Учебник был рукописно размножен в количестве приблизительно полутора десятков экземпляров. В это время в Европе старались понять, что происходит в стране Советов, и тогда сюда начинают приезжать журналисты из разных стран, причём, не ограничиваясь посещением Москвы и Ленинграда, а забираясь в самые глухие места нашей страны. Один из таких журналистов попал в школу, где преподавала Варвара Николаевна. Ему показали созданный ей учебник. Вернувшись на Родину, журналист показал творение эсперантистки известному профессору лингвисту, который организовал печатание учебника в миланском издательстве. Так появился первый в мире учебник эсперанто для детей под названием «ha Verda steleto».

Под руководством Варвары Николаевны в Высоковске действовал литературный кружок, где делались доклады о наиболее интересных произведениях, не входящих в школьную программу. При её режиссуре ставились спектакли по пьесам Н.Островского, А.П. Чехова и др.

Как только вышел роман А.Фадеева «Молодая гвардия», Варвара Николаевна написала к нему сценарий и поставила спектакль в клубе «Красный текстильщик», в котором приняли участие многие из её учеников. Ей организован хор, отличавшийся по тем временам от подобных своим динамизмом в поведении на сцене. Хор давал концерты в деревенских клубах и даже выступил один раз в Москве. Её влияние на школьников было столь велико, что многие из них стали преподавателями.

Закончила свою жизнь Варвара Николаевна в доме-интернате для престарелых. Она похоронена на Клинском городском кладбище. Проводить её в последний путь пришли три учительницы и две девушки, которых в последнее время Варвара Николаевна обучала эсперанто.

В нашу библиотеку учебник попал благодаря ученику Варвары Николаевны поэту, писателю, российскому учёному-механику, Заслуженному профессору МГУ Парусникову Николаю Алексеевичу, который разыскал один из экземпляров книги в Германии и, переиздав за свои собственные средства, любезно предоставил нам через свою сестру Надежду Алексеевну Щёголеву.

Библиография:

Парусников, Н.А. Стихи и проза./Н.А.Парусников-Москва,2015.-540с.

Попов, А. Не смейте забывать учителей./А.Попов, Э.Попова, Г. Численок //Серп и молот.- 2013.-30 октября.-с.13.-(образование)(имя в клинской педагогике)