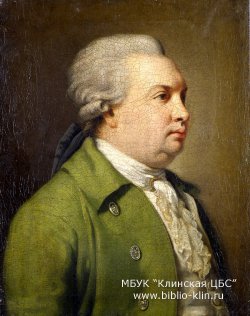

Фонвизин Денис Иванович (1744/1745 – 1792)

Д.И. Фонвизин, русский писатель и драматург, родился 14 (3) апреля. Он происходил из обрусевших остзейских дворян (фон-Визин).

В 1755–1762 годах Д.И. Фонвизин учился в гимназии при Московском университете. В 1762 был определен в Коллегию иностранных дел. В 1782 Фонвизин вышел в отставку, решив полностью посвятить себя литературному труду.

Детство Дениса Ивановича прошло в патриархальной обстановке в доме отца, Ивана Андреевича Фонвизина.

И.А. Фонвизину принадлежало имение Стрелино Клинского уезда. В имении маленький Денис много общался с крепостными крестьянами. В записке «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» он вспоминал : «…Мужик Федор Скуратов сказывал нам сказки и так настращал меня мертвецами и темнотою, что я до сих пор неохотно один остаюсь в потемках».

Впечатления деревенского детства отразились в некоторых произведениях писателя, действие которых происходит в деревне.

От имени героя «Записок моего первого путешествия по 1762 год» Д.И. Фонвизин писал : «Отец мой старость свою проживал в уединении. Воспитывался я в подмосковной его деревне, из которой он, конечно, и не выезжал бы, если б не был окружен дурными соседями».

В комедиях Д.И. Фонвизина «Корион». «Недоросль», «Выбор гувернера» действие происходит в деревне.