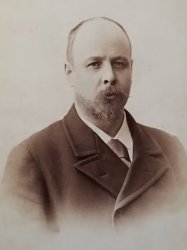

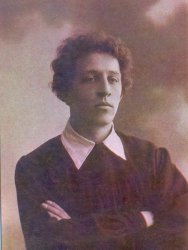

А.А. Замков - крестьянский сын, внук крепостного. За рубль он научился читать, затем окончил церковно-приходскую школу и уездное училище Клинского уезда. С 15 лет начал трудовую жизнь в Москве, работал грузчиком на таможне. Участвовал в революции 1905 года. Затем порвал с эсерами. В 27 лет сдает экзамен на аттестат зрелости и экстерном поступает на медицинский факультет Московского университета с твердым убеждением, что «людей надо лечить, а не убивать». В 1914 голу Замков завершил медицинское образование и сразу ушел на фронт, где зарекомендовал себя отличным хирургом. О своей специальности всегда писал так: хирург, уролог, эндокринолог.

Со своей будущей женой скульптором Верой Мухиной Замков познакомился в госпитале, где она работала сестрой милосердия. По словам В. Мухиной : «С Алексеем Андреевичем я познакомилась в 1914 году. Это был молодой человек небольшого роста, кудрявый. Он тогда только кончил Университет. Потом он уехал на фронт добровольцем. И я его увидела только в 16-м году, когда его привезли умирающим от тифа. Месяца два проработала в госпитале, куда прибывали раненые прямо с фронта...».

С 1927 года А.А. Замков работал лаборантом у профессора Н.К.Кольцова в его Государственном институте экспериментальной биологии. Врач А.А.Замков искал ключи к овладению резервами человеческого организма, его полового долголетия. Толчком послужило открытие немецких исследователей, биолога-эндокринолога Ашгейма и гинеколога-эндокринолога Цондека (1927) об образовании в организме беременных женщин значительного количества гонадотропного гормона (хориального гонадотропина), который выделяется с мочой и обладает мощным действием на половую сферу человека и животных.

Моча беременных женщин в лечебных целях применялась уже в древности, во врачебную практику в СССР этот способ лечения стал внедряться в конце 1920-х – начале 1930-х годов во многом благодаря исследованиям доктора Замкова. Вот как говорит об этом 1-е издание Большой медицинской энциклопедии : «В 1928 году Замков … решил испробовать действие эмочи на половую систему человека в смысле оживления ее функции№.

Замкова приготовил препарат мочи беременных, который назвал гравиданом (от gravida - беременная).

Опыты с гравиданом на животных продолжались до 1929 года. 8 февраля 1929 года Замков поставил первый опыт на человеке - на себе.

Но скоро работа встала, пресса обвинила А.А. Замкова в знахарстве, противозаконных экспериментах на людях : «Панацея! Новоявленному Архимеду от медицины положительно не хватает чувства юмора». «Свести все заболевания к нарушению гормонального течения - расписаться в собственном невежестве». «Вековечная борьба со знахарством закончится полной победой научной медицины». Через месяц, в мае 1930 года создатель гравидана был уволен, затем арестован. А.А. Замкова приговорили к 3 годам административной ссылки с конфискацией имущества.

Доктора Замкова поддержали влиятельные пациенты: начальник оперативного отдела ГПУ Карл Паукер, начальник разведуправления армии Ян Берзин, Семён Буденный и др. За него хлопотали также Максим Горький с М.Ф. Андреевой и другие. Замкова освободили от административной ссылки досрочно 21 августа 1932 года, профессор Кольцов назначил его директором лаборатории урогравиданотерапии.

Лаборатория получила статус Государственного института урогравиданотерапии. Замков стал его директором.

Началось производство гравидана в возрастающих объемах. Препарат применялся в медицине и ветеринарии при очень многих заболеваниях и эпидемиях.

Гравиданом активно лечились лидеры и руководители клинической медицины, психиатрии, наркологии, детской психиатрии. Среди пациентов доктора Замкова называют Максима Горького, И.В. Мичурина, Клару Цеткин, Долорес Ибаррури, С.М. Буденного, Г.К. Орджоникидзе, Рихарда Зорге и многих других. По стране работали сотни пунктов гравиданотерапии. В Западной Европе и в США появились аналогичные препараты - дженерики, но под иным наименованием, некоторые из них были запатентованы. Слава гравидана росла.

В 1938 на доктора Замкова посыпался новый шквал нападок, в институте начались бесконечные проверки, в результате институт закрыли. От пережитого у А.А. Замкова сдало сердце, последовал инфаркт, потом их будет несколько. 25 октября 1942 года доктор А.А. Замков ушел из жизни, ему было 59 лет.

А.А. Замкова похоронили на Новодевечьем кладбише. Памятник супругу создала В. И. Мухина, на надгробной плите надпись «Я сделал для людей все, что мог». В 1953 году рядом с мужем была похоронена В.И. Мухина, на плите жены надпись «И я тоже».

Библиография

- Александров, А. Средство Макропулоса [Текст] : [о скульпторе В.И. Мухиной и ее супруге Замкове А.А.] / А. Александров // Караван историй. - 2012. - май. - С. 246 - 255 : ил.

- Гарматина, Ю. Русская "виагра" [Текст] : чудо-средство из мочи беременных: [о докторе Замкове А.А., муже скульптора Мухиной В.И.] / Ю. Гарматина // Аргументы и факты. - 2009. - 9-15 декабря.

- Замкова, М. Художественные династии в Абрамцеве [Текст] : [о портрете А.А. Замкова В.И. Мухиной] / М. Замкова // Юный художник. - 2008. - N 6. - С. 24-28.

- Измайлова, М. Падение Валькирии [Текст] : [о скульпторе В.И. Мухиной и ее супруге, докторе А.А. Замкове] / М. Измайлова // Story: Обыкновенные судьбы необыкновенных людей. - 2008. - С. 92-102.

- Папулова, И. М. Вспомнить имя земляка [Текст] : [к 130-летию со дня рождения А.А. Замкова, мужа скульптора В.И. Мухиной] / И.М. Папулова // Согласие и правда. - 2009. - 5 марта. - С. 7.

- Папулова, И.М. Достойный сын своих родителей [Текст] : [о В.А. Замкове, сыне скульптора В.И. Мухиной и врача А.А. Замкова] / И.М. Папулова // Серп и молот. - 2010. - 18 мая. - С. 5: ил.

- Папулова, И.М. Мечтал создать музей Мухиной-Замкова [Текст] : [ушел из жизни В.А. Чернышов, 20 лет бывший хозяином дома В.И. Мухиной в Борисове] / И.М. Папулова // Серп и молот. - 2011. - 19 мая. - С. 14 : портр. - (Край наш Клинский ; Вып.1) (Память).

- Папулова, И. М. Он был прекрасным врачом [Текст] : [о докторе Алексее Андреевиче Замкове, муже выдающегося скульптора В.И.Мухиной] / И.М. Папулова // Серп и молот. - 2003. - 18 февраля. - С. 3. – Начало. Окончание в № от 28 февраля 2003г.

- Папулова, И. М. Он сделал все, что мог [Текст] : [о докторе Алексее Андреевиче Замкове, муже выдающегося скульптора В.И.Мухиной] / И.М. Папулова, Г.А. Кудряшова // Серп и молот. - 1989. - 17 ноября.

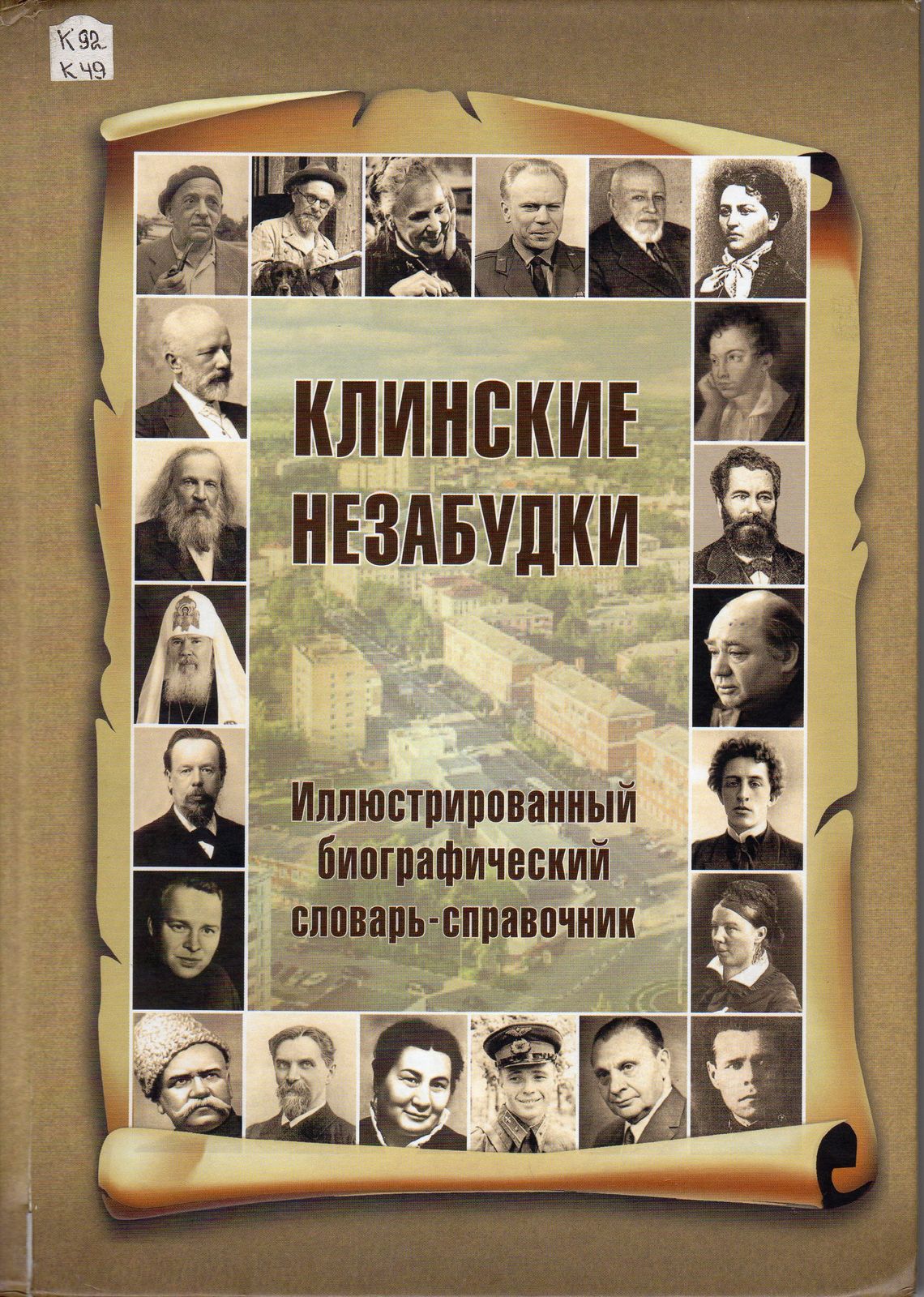

Любовь Федоровна Воронкова (1906 – 1976), писательница

Любовь Федоровна Воронкова (1906 – 1976), писательница