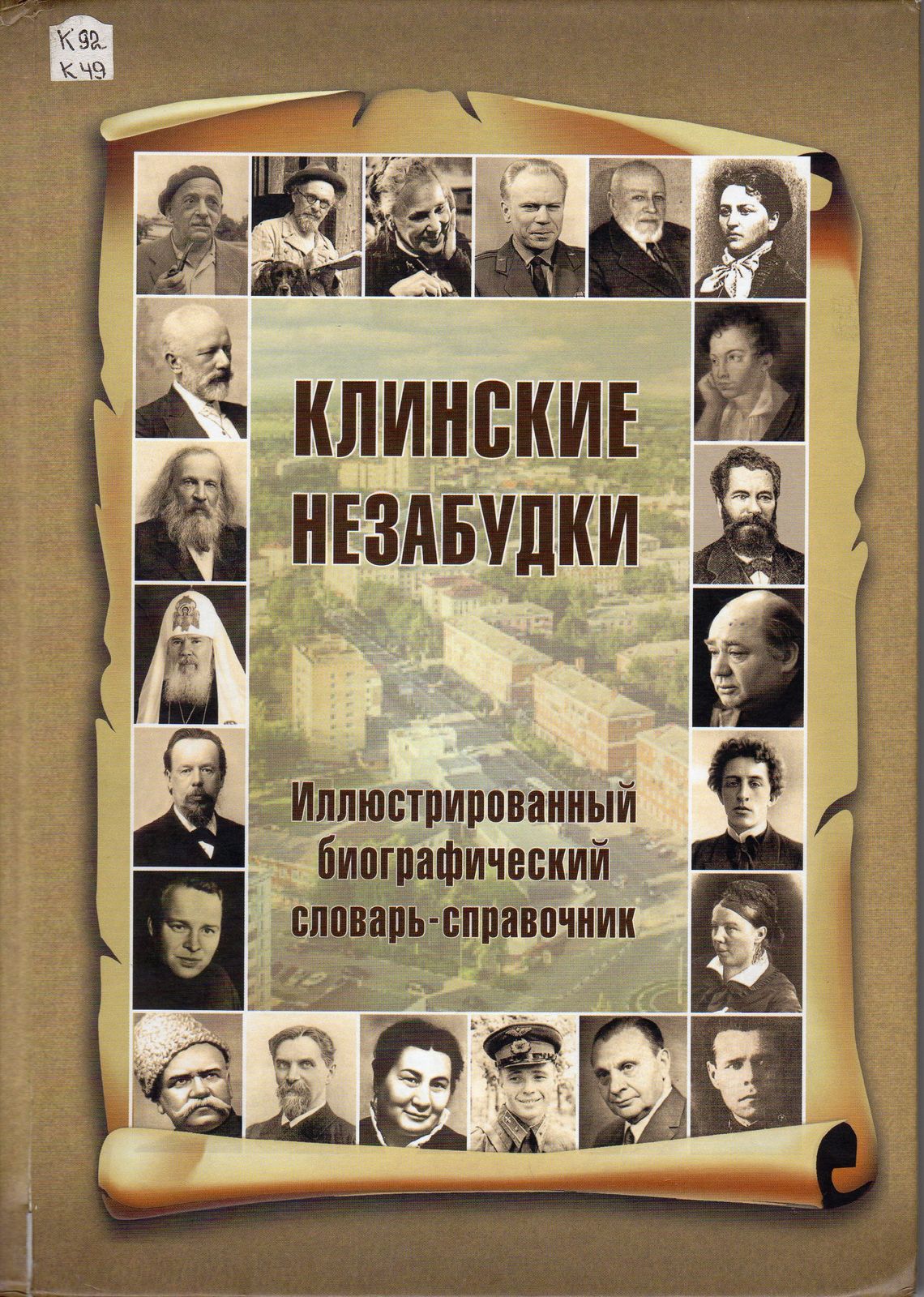

26 августа городом дня, по версии программы "Вертолет 360", стал Клин.

В петровские времена он выполнял роль крупного почтово-транспортного узла.

В Клину находится ледовый дворец имени легендарного хоккеиста Валерия Харламова. Объект открылся в 2003 году. Здесь тренируются местные хоккейные клубы "Титан" и "Клин", оттачивают свое мастерство и фигуристы. Спортивная арена также служит концертной площадкой.

9 мая 1995 года, в 50-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в городе открылся мемориал воинской славы. Вечный огонь был доставлен сюда с 41-го километра Ленинградского шоссе, где в 1941 году были остановлены фашистские войска. В гранитную глыбу на мемориале встроен экран, на котором транслируется список имен жителей Клина, не вернувшихся с войны.

Самый древний архитектурный памятник города - церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это небольшое по размерам, но величественное здание. Точное время его постройки неизвестно. Существует предание, что церковь была заложена в 1572 году в память о жителях города, погибших от рук опричников.

Историческое описание герба Клина гласит: "Скачущий почтальон в червленой рубахе, черной шляпе и сапогах, на черном коне". На протяжении веков Клин был важным стратегическим пунктом на пути из Москвы в Великий Новгород. В 1702 году город по указу Петра I в городе был учрежден почтовый ям с конным двором на 20 лошадей. Позднее ям превратился в крупную почтовую станцию.

Видео смотреть здесь